在北京这座城市,晓静和她的老同学慧琳终于约上了一次春游,约定去法源寺赏丁香花,那里每年四月初的花期总能吸引一大群人。

那天阳光正好,法源寺外人山人海,晓静忙着拍花,慧琳一边观察游客行为,一边研究附近的消费热点。寺旁那家咖啡店四点就全售罄,不少人拎着咖啡在巷子里拍照。清明假期短,但文旅消费回暖的趋势实打实地摆在眼前。

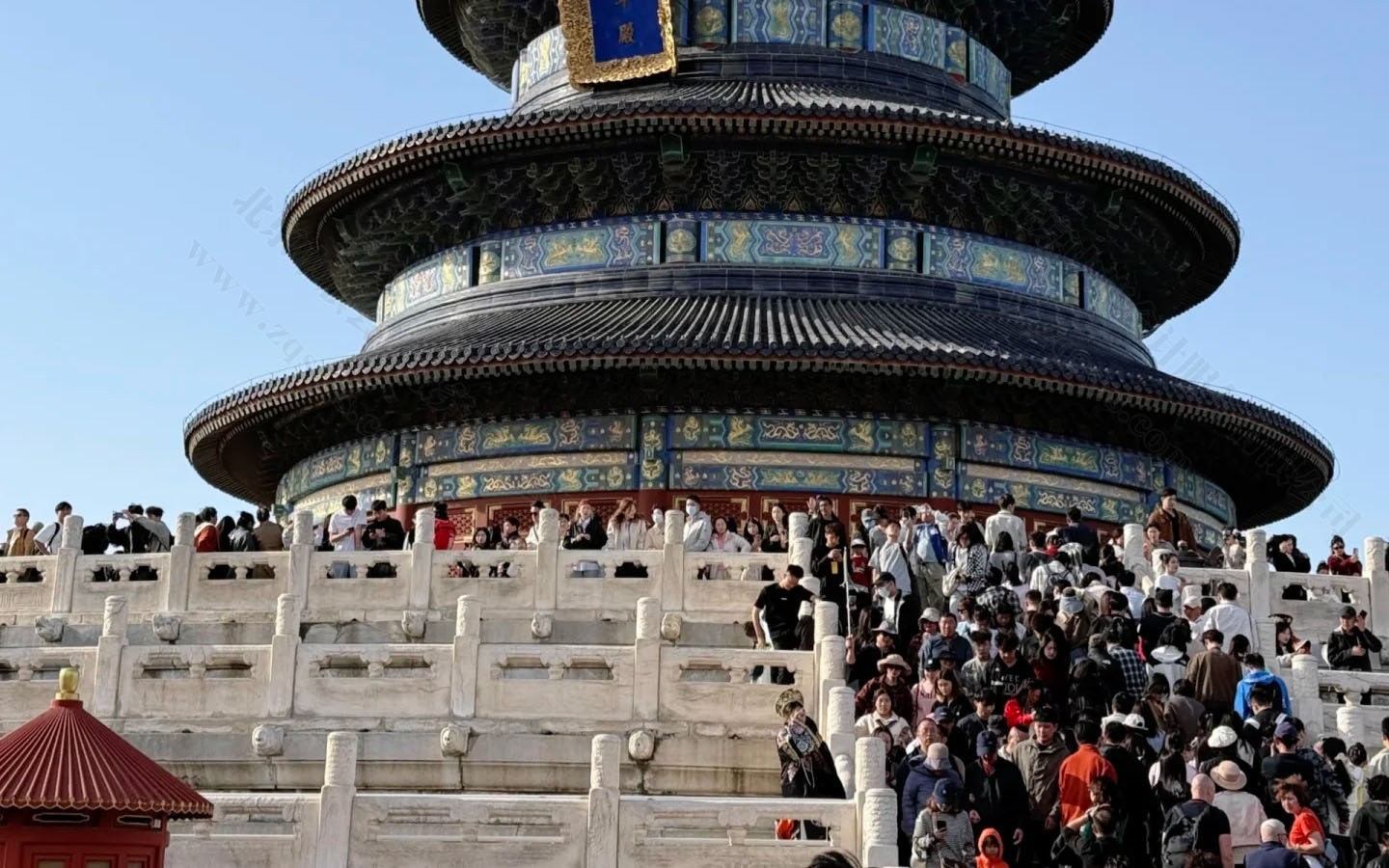

虽然只是假期三天,北京法源寺这类传统景点照样能撑起热度,关键在于场景的变化和社交平台的传播。人们不再满足于“看看景”,更愿意“打卡+消费”。

咖啡馆靠着花景和便利位置,一下午就卖光了饮品。很多游客拍完照还会顺带在周围吃饭、逛街,拉动了不少消费。

北京这次清明节接待了超950万人次,比去年还多了6%,旅游总花费突破百亿。人均花销也涨了三成,说明大家不是“来看看就走”,而是愿意在景点里吃、买、体验。

3月国家刚出台的专项行动方案,明确提出要让文旅、体育、演出等行业融合发展,延长景区营业时间、放宽演出审批、鼓励跨界合作。

北京本地也有不少城市推出旅游卡、消费券、联名套餐,简直跟618似的打折促销节。有些优惠还专门针对外地游客,比如门票减免、餐饮补贴等。

北京市很多景区、演出和文博场馆都推出了限时免费、折扣票。加上平台上的流量资源倾斜,能迅速带动景点热度飙升。对文旅企业来说,就是要赶在小长假前备好货、设计好路线,把用户引过来,再让他们在当地多消费。

政策也开始提倡错峰休假,甚至把带薪年假执行情况列入监督重点。这意味着未来大家或许可以更自由地安排出游时间,不再都挤在假期扎堆出行,也能给景区、商家带来更平稳的客流分布。

很多外籍用户在北京旅行体验感比之前提升不少,一方面是免签政策范围扩大,另一方面是景区配套服务越来越国际化。包括英文标识、外币支付、境外社交平台宣传都更加完善。

公司也正在开发面向海外游客的产品,比如定制小团游、医疗康养体验、文化工作坊。这些细分市场的爆发,也让她意识到旅游早就不是“走马观花”那么简单,而是文化输出、商业模式创新的结合。

本文链接: https://www.zqsws.com/mfwz/1795.html 未经授权,禁止转载。

上一篇:开电脑维修店需要准备哪些手续?

下一篇:北京商住两用房能注册公司吗?